2000年に創設された京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻国際保健学講座を担う一分野として、同年、木原正博を初代教授として本分野は誕生しました。公衆衛生学の包括的方法論として、疫学、社会科学を統合する「社会疫学」socio-epidemiologyを提唱し、京都大学のフィールド重視の伝統を受け継ぐ教育・研究を進めてきました。我が国のHIV感染症の疫学的研究を開拓・主導するとともに、多くの開発途上国からの留学生を迎えて、活発にグローバルヘルス研究を進め、2006年には、国連合同エイズ計画の共同研究センターに指定されました。

2020年9月、第2代教授として近藤尚己が着任しました。近藤尚己はフィールド重視の伝統を受け継ぎ、多様な組織と連携しつつ、大規模な量的データの活用を重視したアプローチと、幅広い社会システムへの研究成果の実装を重視しています。

研究室メンバー

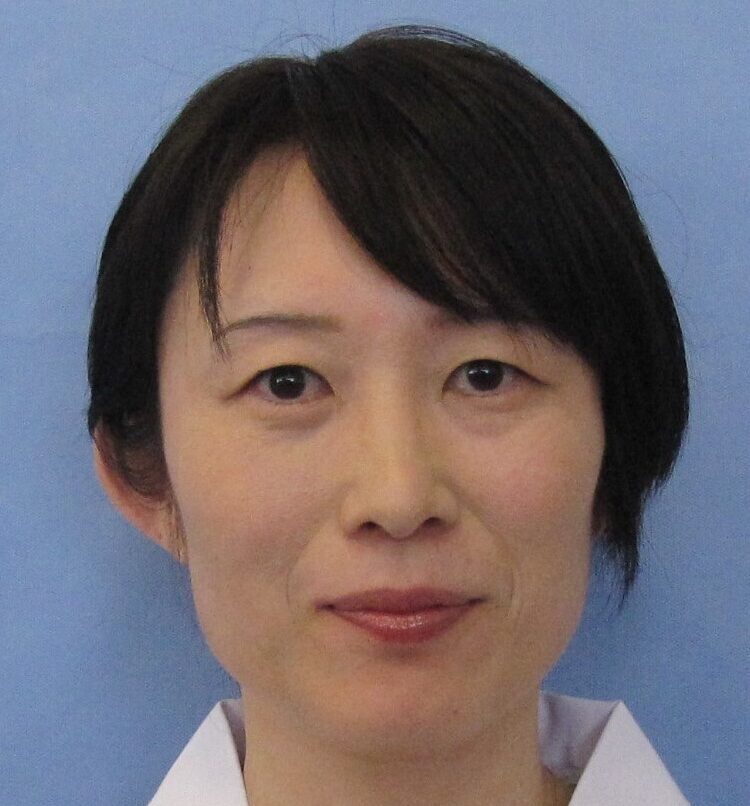

教授

近藤 尚己

研究テーマ:社会疫学、健康格差、健康の社会的決定要因

人々の健康は、学歴や所得、職業、人とのつながりといった社会的な状況の影響を受けます。また、国や地域の政策や文化、景気動向や所得格差といった社会環境の影響も受けます。そのため「適度に運動しよう」「たばこはやめよう」といった個人の理性的な行動を促すアプローチだけでは人々の健康を護ることはできません。社会疫学はこれら「健康の社会的決定要因」について、主に疫学の手法を用いて解明し、そこから生じる健康格差を制御するための研究をしています。「だれもが自然と健康になれる社会づくり」を目指しています。

特任教授[京大成長戦略本部Beyond2050社会的共通資本研究

近藤 克則

特任准教授[京大成長戦略本部Beyond2050社会的共通資本研究部門]

喜屋武 享

研究テーマ:子どもの社会疫学、運動疫学、健康格差、ヘルスプロモーション

保健体育教員を目指して大学進学しましたが、より広く子どもの健康・well-beingの促進について考えたいと思い研究者を志しました。子ども・青少年における健康の社会的決定要因の解明と健康格差是正を目指したヘルスプロモーション施策を思案しています。

特定准教授・講座主任[社会的インパクト評価学講座(寄附講座)]

高木 大資

特定准教授[社会的インパクト評価学講座(寄附講座)]

西岡 大輔

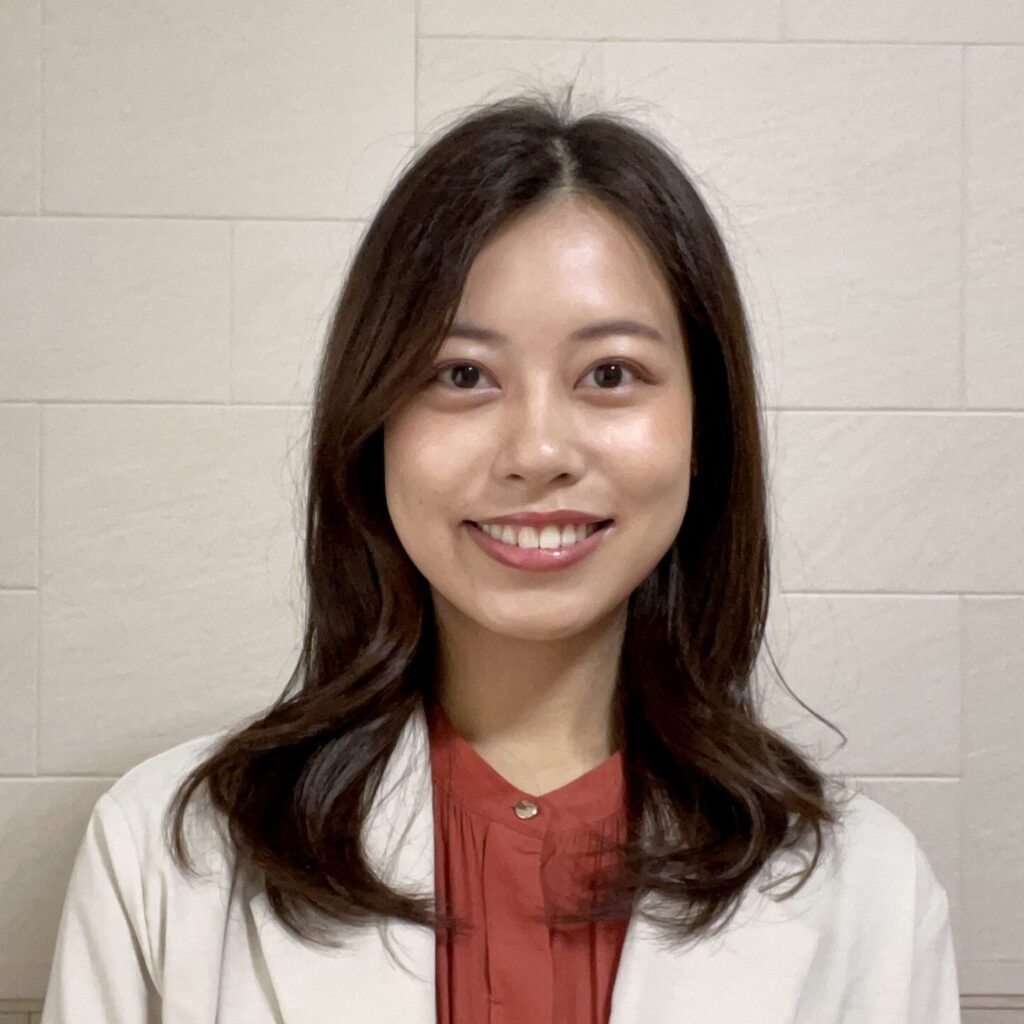

講師

長谷田 真帆

研究テーマ:健康格差、組織間連携、老年学、プライマリ・ケア

家庭医療専門医・指導医、在宅医療専門医。日本プライマリ・ケア連合学会「健康の社会的決定要因検討委員会」委員、日本疫学会若手の会世話人。一児の母。研究テーマは高齢者の健康格差およびその対応。どんな状況に置かれた人でも、安心して生ききることができる社会になっていくように、日々の活動をしています。

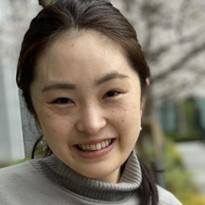

助教

本多 由起子

研究テーマ:社会疫学、母子保健、メンタルヘルス、

人が一生を通して歩む中で「支え」となりうるものは何か。1つではないその答えについて、疫学の研究手法を用い、量的・質的に探究します。子どもと親の望まない孤立の予防、さらにライフコースを見据えた支援に貢献できることを目指します。

助教

土生 裕

研究テーマ:文化疫学、文化的処方、ePi Art、健康の文化的決定要因、文化的ウェルビーイング、

健康とは何か?豊かさとは何か?

助教

李 婭婭

研究テーマ:健康格差、介護予防、文化的処方、孤立対策、デジタルヘルス、保健・医療・介護データ解析

個人レベルでは、ライフコースを通じて変化する健康の社会的決定要因が、健康に与える影響のパターンとそのメカニズムを解明し、「公平でアクセスしやすい」健康対策の構築を目指しています。コミュニティレベルでは、地域の文化、社会的結束、社会環境といった特徴が健康に及ぼす影響を明らかにし、健康福祉を支える地域の在り方を探索しています。

特定助教[社会的インパクト評価学講座(寄附講座)]

石村 奈々

研究テーマ:社会疫学、腎疾患における健康の社会的決定要因、健康格差、自然と健康になれる社会づくり

腎臓内科・透析・産業医。腎疾患における健康格差とそれを生じるメカニズムを明らかにし、透析で苦しむ人の少ない社会づくりを目指しています。2025年度より共生社会の実現に向けた産官学連携のまちづくり活動の推進とそれらの活動による社会的インパクト評価にも取り組んで参ります。

特定助教[社会的インパクト評価学講座(寄附講座)]

川内 はるな

研究テーマ:生活保護利用者への健康支援、子どもの貧困、ライフコース疫学

貧困が健康に与える影響を明らかにすることを通して、だれもが健やかに暮らせる社会の実現に貢献できたらと考えながら研究を進めています。

非常勤講師

三谷 はるよ

所属:大阪大学 大学院人間科学研究科 准教授

専門キーワード:ACE(子ども期の逆境体験)、社会的孤立、ソーシャル・サポート、家族社会学、福祉社会学、社会調査・計量分析

伊藤 ゆり

所属:大阪医科薬科大学医学研究支援センター医療統計室 室長・准教授

専門キーワード:保健統計・疫学、がん登録・がん検診、健康格差

本庄 かおり

所属:大阪医科薬科大学医学部医学科社会・行動科学教室 教授

専門キーワード:疫学、社会疫学、健康格差、ジェンダー

藤野 善久

所属:産業医科大学産業生態科学研究所環境疫学研究室 教授

専門キーワード:疫学、公衆衛生、産業保健、プレゼンティズム、

鎌田 真光

所属:東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻健康教育・社会学分野 准教授

専門キーワード:身体活動・運動

非常勤講師・非常勤研究員

佐藤 豪竜

研究テーマ:医療経済学、社会保障、教育格差、健康経営、老年学

経済学部を卒業後、厚生労働省の官僚として12年間主に医療保険・介護保険制度の企画立案に携わりました。ハーバード公衆衛生大学院に留学し、研究の面白さに目覚め、2021年4月に研究者に転身しました。労働者と高齢者の健康に特に関心があります。

非常勤研究員

上野 恵子

研究テーマ:地域社会での連携、生活保護制度、救急医療体制

外科レジデントを経て、救急医として勤務後、大学院に入学し研究を始めました。さまざまな人たち、組織が連携して、支援がつながっていくような地域社会づくりに少しでも貢献できることを目標としています。

Andrew Stickley

研究テーマ:メンタルヘルス、公衆衛生

孤独、自殺行動、発達障害(ADHD、ASD)、一般的な精神障害、精神障害の体験、障害、アルコール疫学、健康リスク行動、健康格差、暴力について研究しています。

学内連携研究員

金森 万里子

研究テーマ:農村、農業、自殺、ジェンダー、健康の社会的決定要因、社会疫学

農村地域の健康問題、とくに心の健康に焦点を当てて研究を行っています。大学院に入学する前は、牛の臨床獣医として北海道で働いていました。牛も人も、社会のあり方によって、どう生きられるか変わるところは共通だと思い、社会疫学を学んでいます。人も動物も健康で幸せに暮らせる社会へ、研究の力で貢献していきたいです。

◆研究成果の公開促進のため、発表した論文をWebサイトで日本語で紹介しています。

博士課程 4年

小村 慶和

研究テーマ:精神科疾患の社会的決定要因、因果推論、児童精神

すべての人が健やかな人生を歩める世界を実現するためのエビデンス構築を目指します。

櫻井 広子

研究テーマ:健康格差、慢性疾患、地域医療、

家庭医療専門医です。岩手県でプライマリ・

Paul Pereyra

研究テーマ:社会疫学、健康の社会的決定要因、健康格差、因果推論

医師・理学療法士(PT)です。健康の社会的決定要因の理解と健康格差の是正に関心を持っています。研究テーマは因果推論、逆因果、Social capitalです。社会疫学の研究を通して、社会における健康の平等を達成することが目標です。

博士課程 3年

大須賀 美恵子

研究テーマ:様々な人のwell-being向上のためのICTの効果的な活用について

バックグラウンドは人間工学・生理心理工学ですが、現職(大阪工業大学ロボティクス&デザイン学部)でICT(情報通信技術)に関する研究をしています。様々な人(健康でなくても高齢でも)幸せなLife(人生・生活)を送れる社会の創出に貢献したいと考えています。

小阪 杏名

研究テーマ:社会疫学、健康の社会的決定要因、母子保健、ライフコース、社会実装

医師として働く中で、臨床現場のみでは救えない命があることを知りました。全ての人が自然と豊かな人生が送れる社会環境を作ることが目標です。

永田 英恵

研究テーマ:ヘルスプロモーション、健康経営、健康の社会的決定要因

産業医、労働衛生コンサルタントです。ヘルスプロモーションプログラムを通じた健康経営に興味があります。

広田 裕史

研究テーマ:健康格差、社会疫学、僻地医療、糖尿病代謝学

僻地医療で経験した健康格差問題に対して、糖尿病専門医、また社会疫学の視点から改善に向けて取り組みます。

Rom Lunar

研究テーマ:身体活動・座位行動、ヘルシーエイジング、健康の社会的決定要因

高齢者の身体活動や座位行動に関する社会的不平等を解明することに関心があります。さまざまな環境における、社会経済的地位の異なるコホート間に存在する差異を研究する予定です。また高齢者の身体活動・座位行動の改善を目的とした介入の成否につながる要因を明らかにし、これらが健康格差に与える影響についても関心があります。

博士課程 2年

佐藤 絢香

研究テーマ:社会的決定要因、精神科疾患、周産期のメンタルへルス

保健師としての経験から、主に地域で暮らす方の精神科疾患や周産期のメンタルへルスに興味関心があります。研究を通じて、全ての人が健やかに過ごせる地域づくりに貢献することを目指しています。

Tayzar Tun

研究テーマ:健康格差、健康の社会的決定要因、主観的幸福感

医師で、公平性と誰もが自身のWell-beingに必要な支援を受けられるようにすることに情熱を注いでいます。なぜ一部の人々が他の人よりも健康であるかを理解すること、また一部の人々を置き去りにする不平等に対処することを研究しています。すべての人がWell-beingを経験する平等な機会を持てるように、物事をより良くしたいと考えています。

Liu Qiuyi(劉 秋沂)

研究テーマ:健康の社会的決定要因、社会的孤立、健康格差

社会環境要因が健康に及ぼす影響 、特に孤独 ・ 孤立による健康問題に興味があります。

博士課程 1年

大﨑 活貴

研究テーマ:精神疾患・認知症の社会的決定要因、高齢者の認知機能の維持やウェルビーイングの向上

精神科専門医、精神保健指定医です。多様なバックグラウンドを尊重し、だれもが自然と自分らしく、健康でいられる社会づくりに貢献したいと思います。

畑 幸一

研究テーマ:健康の社会的決定要因、健康格差、社会的処方、慢性腎臓病・透析など

総合内科、腎臓内科、透析医です。DMAT(災害派遣医療チーム)にも携わっています。これまで頑張って生きてこられたご年配の方がたや、未来を担う子どもたちも、安心して、のびのび、健康に暮らせる社会であってほしいと願っています。そのために、街づくり、地域づくり、社会制度作りなどの研究・普及を行い、少しずつでも良い社会になっていくようできる限り尽力したいと思っています。

村山 裕一

研究テーマ:社会疫学、健康の社会的決定要因、健康格差、マイノリティーヘルス、外国人医療

医師として、日本に暮らす外国出身の方々の健康に強い関心を持っています。社会疫学の研究を通じて、日本語を母語としない方や、異なる文化的背景を持つ方々の健康データを蓄積・分析し、彼らが直面する健康課題の可視化と改善に貢献することを目指しています。

修士課程 2年

北出 緋里

研究テーマ:女性の健康、ワークライフバランス、母子保健、職場環境、健康格差、ソーシャルキャピタル

近年社会問題となっている、女性のワークライフバランスや健康問題に対して、社会疫学を通して取り組んでいきたいと思います。1人も多くの女性が自分らしく人生を歩める社会の実現に向けて探求し続けます。

雜賀 夕衣奈

研究テーマ:社会的処方、文化的処方、ウェルビーイング、まちづくり

地域コミュニティやアート・文化活動が健康にもたらす影響について興味があります。誰もが心豊かに暮らせる社会づくりに貢献したいと考えています。

坂本 菜生

研究テーマ:社会疫学、健康格差、健康無関心層、ナッジ

「〇〇した方が健康に良いと分かってはいるけど…できない」ということはありませんか、私はあります。健康になろうとしなくても” 思わず ”健康的な行動をとってしまうような、そんなアプローチを開発することが私の目標です。

多和 実月

研究テーマ:健康格差、Well-being、社会実装

歯科医師です。心理社会的要因と健康の関係に興味があります。すべての人が健康を手に入れる持続可能な社会を実現することが目標です。

西岡 侑夏

研究テーマ:社会的処方、健康の社会的決定要因、健康格差

看護師として救急医療に携わる中で、患者の予後に社会的決定要因がどの様に影響を及ぼすのか関心をもつようになりました。全ての人が健康で安心して暮らせる様な社会のシステムについて考え、貢献することが目標です。

修士課程 1年

植野 剛

研究テーマ:健康の社会的決定要因、社会的処方、人生会議(ACP)、well-being、医療の持続可能性

心臓血管外科医師としての現場での経験も活かしつつ、ミクロ⇔メソ⇔マクロな視点・視野・視座を柔軟に切り替え、一人ひとりの多様な well-being を支える社会の実現に向けて、EBPM の土台となるようなエビデンスの創出を目指します。

姜 逸倫

研究テーマ:社会的処方、健康の社会的決定要因、高齢者、健康格差

私は社会的処方に関心を持っています。これは、薬物療法や理学療法とは異なる新たな視点から精神障害に取り組む革新的な介入方法だと考えています。社会疫学の研究を通じて、すべての人が地域社会の中で健康で幸せに暮らせることが目標です。

辻 啓子

研究テーマ:誰もが自然と健康になれる社会づくり、ライフコースアプローチ、母子保健、メンタルヘルス、災害危機管理

保健所医師として、誰もが自然と健康になれる社会づくりを目指しています。特に、健康無関心層へのアプローチ、地域の絆、周産期や子育て世代のメンタルヘルス、発達障害への支援、健康危機管理などの分野に興味があります。こうした活動を通じて、社会に貢献できたらなと思っています。

平林 義康

研究テーマ:健康の社会的決定要因、社会的孤立、ソーシャルキャピタル

社会的な要因から発生する健康リスク、特に労働者の社会的孤立について関心を持っています。そのうえで、ソーシャルキャピタルやコミュニティの活用により、人それぞれが望む健康を得られる社会の実現に貢献したいです。

山江 海邦

研究テーマ:グローバル/プラネタリー・ヘルス、健康の社会的決定要因、ナッジ

アフリカでの勤務経験などから、健康のための行動変容を妨げている障壁はなんなのか、どうしたらそれを取り除き、行動変容を起こしやすくするためのシステム・環境を作ることができるか、に関心があります。

山口 ケイ (Kee Ayumi Yamaguchi)

研究テーマ:パンデミックが健康行動に与えた影響について

学部時代を新型コロナウイルスのパンデミック下で過ごした経験か

ゲストメンバー

古村 俊昌

ハーバード大学博士課程

松田 小春

京都大学医学部医学研究科5年

江口 直希

京都大学医学部医学研究科3年

客員研究員

客員准教授

日吉 綾子

客員研究員

荒川 裕貴

研究テーマ:社会関係とメンタルヘルス、オンライン医療相談、EBPM

2011年から医師として病院に勤務し、救急外来・集中治療室での患者対応を専門として内科・外科と幅広く経験しました。そこで医療行為では変えられない患者の背景にある社会課題に直面し、解決策を模索するため大学院に進学しました。人のつながり、特に孤独感に関わる研究に興味を持っています。現在は、自治体の方々と協力して人々の健康につながる政策のエビデンスづくりに取り組んでいます。

杉本 南

研究テーマ:社会関係とメンタルヘルス、オンライン医療相談、EBPM

人々の健康を推進し、かつ地球環境にも負荷をかけない食事や食行動のパターンの追及をテーマに、方法論の開発、データの分析を行っています。

Researchmap

姉崎 久敬

研究テーマ:医療経済、医療サービスの価値づけ、健診受診や健康行動の分析

患者や医療サービス利用者の視点から、医療サービスの価値づけについて研究しています。

松岡 洋子

研究テーマ:災害後の転居、社会的・物理的環境変化、メンタルヘルス、社会参加

震災の被災地を対象に、災害後の転居による社会的・物理的環境変化と被災高齢者の精神的健康との関連について研究しています。

西尾 麻里沙

研究テーマ:健康の社会的決定要因、健康政策、健康関連尺度、国際保健

高齢者の健康に関する尺度の開発や、健康を支える社会環境整備についての研究を行っています。全ての人が健康を維持・改善できる社会環境の実現をするための、エビデンスの構築に貢献することを目指しています。

Researchmap

石川 善樹

笹原 祐介

細川 陸也

研究協力員

小澤 いぶき

宮下 隆

研究テーマ:ソーシャル・マーケティング

大沢 樹輝

千葉 彩

杉本 九実

山田 卓也

武田 将

研究テーマ:生きがい、地域格差、社会的処方

藤原 彩子

竹村 優太

海外の連携研究者

李 彦章(Chengdu Medicall College) 日吉 綾子(Oreblo University, Sweden) Maria Amparo Oliver(University of Valensia) Jose Tomas(University of Valensia) Zaira Torres(University of Valensia) Sara Martunez Gregorio(University of Valensia)

支援職員

池田 登貴子 上田 菜乃香 近藤 桂 髙谷 かおり 寺田 直子 三田 美紀

教室の沿革

- 2025年(令和7年)8月

- 井上 浩輔が京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻 健康増進・行動学分野の教授に栄転

土生 裕が京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻 社会疫学分野の助教として着任

Li Yayaが京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻 社会疫学分野の助教として着任

杜 珍が南方医科大学(Southern Medical University)の講師に栄転

- 2025年(令和7年)4月

- 近藤 克則が京大成長戦略本部Beyond2050社会的共通資本研究部門の特任教授として着任

喜屋武 享が京大成長戦略本部Beyond2050社会的共通資本研究部門の特任准教授として着任

石村 奈々が社会的インパクト評価学講座の特定助教として着任

川内 はるなが社会的インパクト評価学講座の特定助教として着任

- 2025年(令和7年)1月

- 西岡 大輔が社会的インパクト評価学講座の特定准教授として着任

- 2024年(令和6年)11月

- 社会的インパクト評価学講座を発足

高木 大資が社会的インパクト評価学講座の特定准教授・講座主任として着任

近藤 克則が社会的インパクト評価学講座の非常勤研究員として着任

- 2023年(令和5年)11月

- 喜屋武 享がクロスアポイントメント制度により助教として着任

- 2023年(令和5年)10月

- 喜屋武 享が琉球大に栄転

- 2023年(令和5年) 8月

- 本多 由起子が助教として着任

- 2023年(令和5年) 5月

- 喜屋武 享が助教として着任

- 2023年(令和5年) 4月

- 上野 恵子が研究員から助教として着任

- 2023年(令和5年) 4月

- 長谷田 真帆が助教から講師として昇任

- 2023年(令和5年) 4月

- 井上 浩輔が助教から白眉センターへ異動し准教授として昇任

- 2021年(令和3年) 4月

- 井上 浩輔が助教として着任

- 2021年(令和3年) 4月

- 佐藤 豪竜が非常勤研究員から助教として着任

- 2020年(令和2年) 10月

- 長谷田 真帆が助教として着任

- 2020年(令和2年) 9月

- 近藤 尚己が教授として着任

同窓生の活躍

- 2025年(令和7年)4月

- 荒川 裕貴が横浜市立大学 公衆衛生学教室 助教に就任

上野 恵子が金沢大学 附属病院先端医療開発センター 特任助教に就任

- 2024年(令和6年)9月

- 木野 志保が東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 生命理工医療科学専攻 口腔保健学講座 口腔疾患予防分野 教授に就任